Alien: Romulus

Film-Besprechung von Marcel Scharrenbroich

Du bist im Weltraum… ALSO SCHREI, VERDAMMT NOCH MAL!!!

Die erste Frage sollte lauten:

„Was erwarten wir von einem neuen „Alien“-Film?“ Lautet die Antwort „Eine gute Mischung aus dem klaustrophobischen Horrors des Originals, der atemlosen Action-Hatz aus der starken Fortsetzung und… haufenweise Giger-Viehzeug“, dann seid Ihr bei Fede Alvarez‘ erstaunlich eigenständigem Bindeglied zwischen „Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979) und „Aliens - Die Rückkehr“ (1986) ziemlich gut auf Kurs.

Der uruguayische Regisseur und Drehbuchautor, der 2013 mit seinem Langfilm-Debüt schon „Evil Dead“ von der Klamauk-Schiene zurück in die ursprünglichen Terror-Gefilde des ernsten und durchaus blutrünstigen Horrors führte, hat sich nicht nur als One-Hit-Wonder entpuppt, sondern mit „Don’t Breathe“ (2016) und „Verschwörung“ (2018), der Fortsetzung von Stieg Larssons „Millennium“-Trilogie, bewiesen, dass er durchaus ein Händchen für düstere und trotzdem schwer unterhaltsame Stoffe besitzt. Mit immerhin zwei Genre-Krachen im Gepäck, wurde man dann schnell hellhörig, als es hieß, dass Alvarez einen neuen Streifen zum „Alien“-Franchise beisteuern soll. Ein Franchise, welches nicht immer vom Glück geküsst war, bei den Fans ein Selbstläufer zu sein.

Zwar konnten alle Filme deutlich über ihren Produktionskosten abschließen, doch speziell seit dem Versuch, eine von den Hauptfilmen losgelöste Prequel-Saga auf die Beine zu stellen, liefen die Dinge etwas aus dem Ruder. Mit „Prometheus - Dunkle Zeichen“ gab „Alien“-Urgestein Ridley Scott 2012 den Startschuss, um den Ursprüngen des außerirdischen Organismus auf die Spur zu gehen. Ein interessantes Konzept mit reichlich mythologischen Ansätzen, welches jedoch schon innerhalb des Films zu kippen drohte. Mit der Fortsetzung „Alien: Covenant“ (2017) kehrten die Säure blutenden Xenomorphe dann nicht nur in den Titel zurück, sondern gaben sich in einem Mashup bereits bekannter Ideen wieder die Klinke in die Hand. Was „Prometheus“ etablierte, wurde dort höchstens noch zur Randnotiz und verbleibt bislang als kaum zufriedenstellender Abschluss.

Gegen Ridley Scotts inhaltlich verkorkste letzte „Alien“-Regiearbeit erstrahlen selbst die oft gescholtenen „Alien³“ (1992) und „Alien - Die Wiedergeburt“ (1997) in anderem Licht. Nicht nur, weil diese in ihren jeweiligen Langfassungen deutlich besser sind als zur Kinoveröffentlichung, sondern weil visionäre Regisseure wie David Fincher und Jean-Pierre Jeunet ihnen ihre ganz eigenen Stempel aufdrückten. Somit lässt sich sagen, dass die Hauptreihe sich von Film zu Film visuell grundlegend unterscheidet und nichts vom vorherigen Werk abgekupfert wirkt. Fast schon ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb eines Franchises. Und Fede Alvarez hat sich ordentlich Mühe gegeben, dass diese Tradition mit „Alien: Romulus“ fortgeführt wird.

Himmelfahrtskommando

Denkt an die miesesten Arbeitsbedingungen, die Ihr euch vorstellen könnt… und legt gleich mal drei bis vier Schüppen drauf. Dann wärt Ihr in einer Minenkolonie des Weyland-Yutani-Konzerns. Auf einem staubigen Planeten, an dem nie die Sonne scheint. Hier wird geackert, geackert, geackert. So lange, bis die Staublunge kollabiert und Ihr beim Ausatmen automatisch in Rauchzeichen kommuniziert. Kein Wunder also, dass die Waise Rain Carradine (Cailee Spaeny) diesem unwirtlichen Brocken schnellstmöglich Lebewohl sagen möchte. Doch so leicht kommt man aus der Lohnsklaverei nicht raus. Gerade als Rain dachte, dass sie ihre erforderlichen Stunden abgearbeitet hätte und nun ein Leben in Freiheit führen könnte, wird ihr vom Konzern - freundlich aber bestimmt - ein fetter Strich durch die Rechnung gemacht. Die Stundenanzahl wurde kurzerhand verdoppelt… was mehreren Jahren zusätzlicher Arbeit unter menschenunwürdigen Bedingungen gleichkommt.

Ein herber Schlag für Rain und ihren „Adoptivbruder“ Andy (David Jonsson). Ein Android, den Rains Vater vor seinem Tod darauf programmiert hat, seine „Schwester“ unter allen Umständen zu beschützen. In der Realität verhält es sich allerdings andersherum. Rain sieht Andy zwar als Stütze, ja, sogar ihre einzige Familie, muss den angeschlagenen synthetischen Burschen aber regelmäßig neu booten, um ihn vor einem Totalausfall zu bewahren. Ein Wink des Schicksals könnte nun aber doch dafür sorgen, dass Rain und Andy bald ein anderes Leben führen könnten… weit, weit entfernt von der verhassten Kolonie Jackson's Star.

Ein Angebot ihres Ex-Freundes Tyler (Archie Renaux) könnte das Ticket raus sein. Zusammen mit seinem Cousin Bjorn (Spike Fearn), Schwester Kay (Isabel Merced) und der Pilotin Navarro (Aileen Wu) hat Tyler bei der Arbeit eher zufällig ein verlassenes Weyland-Schiff im direkten Umfeld des Planeten entdeckt. Sich vollends bewusst, dass die Firma sie niemals frühzeitig entlassen wird, sieht die Crew genau dort die Lösung ihres Problems. Um ihr Wunschziel, den Planeten Yvaga, wo sie alle ein selbstbestimmtes Leben führen könnten, zu erreichen, bräuchten sie ziemlich genau neun Jahre. Eine Distanz, die sie nur im Kälteschlaf zurücklegen könnten. Scans haben gezeigt, dass das vermutlich ausgemusterte Weyland-Schiff im Orbit über mehrere intakte Cryo-Kammern verfügt. Und mit Andy im Gepäck, einem Weyland-Yutani-Produkt, das mit dem internen System MU/TH/UR 9000 kommunizieren und somit die Sicherheitsschranken überwinden kann, sollte der Bruch ein Kinderspiel sein. Für ihre Mission bleiben ihnen 36 Stunden Zeit, bevor das Schiff mit den äußeren Ringen des Planeten kollidiert. Mehr als genug. Rein, Ladung bergen, wieder raus… ein Kinderspiel.

Dass Theorie und Praxis sich erheblich voneinander unterscheiden können, soll sich auch in diesem Fall bewahrheiten. Zum einen, weil es sich nicht um ein einfaches Schiff, sondern eine verlassene Raumstation handelt. Der stillgelegte Außenposten besteht aus den beiden Elementen Romulus und Remus. Und gleich nach dem erfolgreichen Andocken sowie dem Wiederherstellen der Schwerkraft, folgt der zweite nicht eingeplante Dämpfer: die Kälteschlaf-Kapseln haben nicht mehr genug Treibstoff. Glück im Unglück, dass Tylers Messgerät ein Cryo-Depot ganz in der Nähe anzeigt. Dort angekommen, entnehmen Tyler, Bjorn und Allzweckwaffe Andy den Treibstoff. Nicht ahnend, dass sie damit die Temperatur anheben und etwas wecken, was eigentlich tief und fest im Kälteschlaf vor sich hindämmern sollte. Pfeilschnelle, spinnenartige Wesen attackieren die Crew und lassen sich nur mit Mühe und Not abschütteln. Doch nicht jeder hat das Glück, sich unbeschadet in vermeintliche Sicherheit zu flüchten.

Was damit begann, der erhofften Freiheit einen wichtigen Schritt näher zu kommen, endet in einem nervenzerfetzenden Kampf ums nackte Überleben. Du kannst schreien… doch hier oben hört dich niemand.

Das große Plus…

…ist zweifellos der fantastische Look des Films. Nur schwer ersichtlich, dass „Alien: Romulus“ zuerst als reine Streaming-Veröffentlichung angedacht war. Definitiv ein Film, der auf die große Leinwand gehört. Alvarez legte Wert darauf, dass seine Darstellerinnen und Darsteller nicht vor irgendwelchen Greenscreens oder LED-Walls agieren, sondern in realen Sets. Und man merkt sofort, wie viel Arbeit in die Ausstattung geflossen sein muss. Die nahezu perfekt ausgeleuchteten Gänge der Raumstation tragen enorm zur Atmosphäre bei. Ein klaustrophobisches Gefühl, welches durch die Kameraarbeit von Galo Olivares nur noch mehr an Intensität gewinnt. Auch sei erwähnt, dass man wirklich meinen könnte, dass die Station schon etliche Jahre auf dem Buckel hat. Vom strahlend-klinischen Sci-Fi-Look sind wir meilenweit entfernt. CGI-Effekte finden nur ergänzend Einsatz. Und die Bilder aus dem Rechner fügen sich so gut ein, dass sie nie als Fremdköper ersichtlich sind… nun ja, bis auf eine Ausnahme (dazu gleich mehr). Damit ist „Alien: Romulus“ ein seltenes Positiv-Beispiel, wie man Sci-Fi-Settings mit klassischem Handwerk trotzdem greifbar und sich real anfühlend zum Leben erweckt. Unter der Prämisse, dass „Alien: Romulus“ zwischen den ersten beiden Filmen spielt, ist diese Herangehensweise überaus geglückt. Kein Vergleich zur „Star Wars“-Prequel-Trilogie, deren künstliche Studio-Atmosphäre schon immer im Kontrast dazu stand, Jahre vor der Ur-Trilogie angesiedelt zu sein. Steril wirkende CGI-Kulissen, überfrachtet und seelenlos clean. Und schaut man die ersten drei Episoden heute, mag man sie im Gegensatz zum noch immer anhaltenden Wow-Effekt bei den handgemachten ersten Filmen sogar schon als technisch veraltet betrachten.

Großes Lob geht auch an die beiden Hauptakteure des Films. Zuerst sei da Cailee Spaeny genannt, die gerade einen richtigen Lauf hat. Zuletzt sah man die sechsundzwanzigjährige Amerikanerin in Sofia Coppolas Biopic „Priscilla“ und der kontroversen Dystopie „Civil War“ von Alex Garland. Gerade noch durch ein gespaltenes Amerika gedüst und nun schon kampfbereit im All unterwegs… auf den Spuren von Action-Ikone Ellen Ripley (viermal verkörpert von Sigourney Weaver). Manche mögen sagen „Was denn, schon wieder eine mit allen Wassern gewaschene Kämpferin, die im Alleingang eine übermächtige Bedrohung aus dem Stand vermöbelt?“ Nein, denn Spaenys Figur Rain muss - ähnlich wie Ripley in „Alien“ - erst in diese Rolle hineinwachsen. Die Betonung liegt auf dem Wort MUSS! Es bleibt ihr keine andere Möglichkeit. Rain ist nicht von Beginn an überpowert und austrainiert. Sie wird gezwungen, zu handeln. Muss instinktiv agieren und gleich mehrfach über ihren Schatten springen. Und Spaeny liefert glaubwürdig ab. Um dies zu gewährleisten, nimmt der Film sich auch ausreichend Zeit, die Charaktere gebührend einzuführen. Um ihre Motivationen zu verstehen und auch die vertrackten Beziehungen innerhalb der notdürftig zusammengewürfelten Crew nachzuvollziehen.

Der Brite David Jonsson ist das zweite Highlight in der jungen Darsteller-Riege. Er spielt Rains „Adoptivbruder“ Andy, der so ein paar Problemchen mit sich herumträgt. Persönlichkeitsbedingt muss Jonsson eigentlich zwei Rollen meistern, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Diese Aufgabe löst er facettenreich mit Bravour. Schwer vorstellbar, dass „Alien: Romulus“ erst die zweite Rolle in einem Spielfilm für den Theater- und Serien-Darsteller ist. Von diesem talentierten Youngster werden wir mit Sicherheit noch viel zu sehen bekommen.

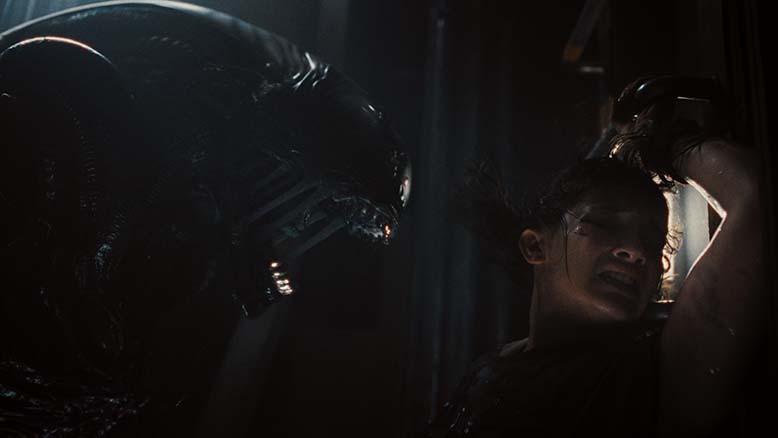

Neben der nervenzerrenden Spannung, die ich im „Alien“-Kosmos zuletzt so beim Survival-Videogame „Alien: Isolation“ aus dem Jahr 2014 verspürte, und dem Staunen über den grandiosen (rotstichigen) Space-Look des Films, war ich extrem erfreut, dass Alvarez einer bestimmten Eigenschaft der Xenomorphe mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Eine ganz besondere „Gefahr“, welcher bislang nie ausreichend Raum eingeräumt wurde. In einer (auch visuell toll umgesetzten) Szene wird nun endlich mal deutlich, dass man sich nicht nur vor den schnappenden Mäulern der Biester in Acht nehmen muss. Fans werden zudem mit einigen Callbacks verwöhnt, die dezente Verbindungen zum Original herstellen. Eine Szene, welche bestimmt kontrovers diskutiert werden wird, hatten wir in ähnlicher Form schon mal in einem der späteren „Alien“-Filme. Allerdings wurde ich bei „Alien: Romulus“ deutlich heftiger in den Sitz gepresst, als noch vor etlichen Jahren.

Kleine Mankos…

…gibt es leider auch. Allerdings sind diese überschaubar. Der gröbste Patzer ist nämlich technischer Natur, obwohl gerade die nahezu unsichtbare Verschmelzung von Handarbeit und computergenerierten Bildern die große Stärke des Films ist. Hier handelt es sich um einen dieser Callbacks, in die ein Legacy-Charakter involviert ist. Mittels Deepfake-Technologie wurde dieser zum „Leben“ erweckt, was man im Nachhinein besser hätte lassen sollen. Die verwaschene, starre Mimik sieht derart furchtbar aus, dass es fast schon wehtut. Mir ist gänzlich unverständlich, wie man einen solchen Effekt in so einem top ausgestatteten Werk grünes Licht geben konnte. Wer schon bei einem verjüngten Luke Skywalker in „The Mandalorian“ die Augen verdrehte, wird hier aus dem Schreien kaum herauskommen.

Weitere nennenswerte Mankos gibt es für mich tatsächlich nicht, da ich mich über 119 spannende Minuten blendend unterhalten fühlte. Mit Sicherheit wird man sich dran reiben können, welche der genutzten Ideen nun wirklich neu oder nur gut neuinterpretiert wurden, aber dann sollte man sich noch mal mit der Eingangsfrage, was man denn von einem neuen „Alien“-Film erwartet, befassen. Mir würde kein Szenario einfallen, welches Horror, Suspense und den Überlebenskampf auf beengten Raum besser vereinen könnte. Denn ist es nicht genau das, was wir letztendlich sehen wollen?

Fazit

Fede Alvarez hat es geschafft, dass endlich wieder der blanke Horror im „Alien“-Franchise einkehrt. Nicht jede Idee ist neu, doch die großartige Inszenierung und der gelungene Cast machen dies schnell wieder wett. Wer endlich mal wieder einen guten Sci-Fi-Reißer sehen will, der konsequent nach vorne geht… hier ist er.

Wertung: 8

Bilder: © 2024 20th Century Studios

Neue Kommentare